Erzählung und Referat von Pia Hoppenberg im Erdkundeunterricht der Klasse 8a, März 2004

Überfallen

Es ist ein kühler Morgen. Die Prärie ist gefroren und glitzert wie die Sterne, die noch vor ein paar Stunden den Himmel bevölkerten. Aber nun sind sie verblasst, und der östliche Horizont färbt sich langsam rot. Mit der Sonne erwachen auch die Bewohner des Dorfes der Dakota. Heute ist ein besonderer Tag, da heute die Krieger des Stammes auf die Jagd gehen. Lange mussten die Menschen hungern, doch nun haben die Kundschafter endlich frische Büffelspuren gefunden. Es ist fast ein Wunder, dass es überhaupt noch Büffelherden gibt, denn die Weißen erschießen sie massenhaft. Ihre Felle und ihre Zungen erzielen viel Geld, und außerdem fürchten sich die „Weißaugen“ vor diesen mächtigen Tieren. Alle hoffen, dass diese Büffel den Weißen noch nicht zum Opfer gefallen sind, denn sonst müssen alle im Winter Hunger leiden.

Die Krieger machen sich zum Aufbruch bereit. Sie bemalen sich und ihre schnellsten Pferde, und die Frauen bringen ihre beste Kleidung und ihre wertvollsten Waffen. „Heute abend wird der Hunger ein Ende haben!“, verspricht der Häuptling, als sich alle auf ihre Pferde schwingen.

|

| Indianerfamilie (um 1900). Quelle: www.indianer.de |

Die Krieger werden in der Ferne immer kleiner, und wie immer, wenn die Männer aufbrechen, um zu jagen, herrscht eine ängstliche Stimmung im Dorf. Alle Frauen, Kinder und Alten haben Angst, dass ihre Männer, ihre Brüder oder ihre Söhne nie wieder kommen. Es kommt nicht selten vor, dass die Krieger aus dem Hinterhalt von Weißen überfallen werden. Nur wenige überleben einen solchen Überfall.

Auch Little Bear fürchtet um seinen Vater und seinen Bruder, aber nun hat er andere Sorgen. Seine Mutter schickt ihn los, um Wasser zu holen, und es ist ein weiter Weg zu Fuß bis zu dem Fluss. „Je eher du aufbrichst, desto schneller bist du wieder zurück“, erklärt seine Mutter ihm und drückt ihm den Wasserbeutel aus Büffelhaut in die Hände. Schmollend macht Little Bear sich auf den Weg. Er stellt sich vor, wie es wäre, jetzt bei seinem Vater zu sein. Das wäre bestimmt viel besser, als jetzt hier Wasser zu holen. Gedankenverloren sieht er über die Prärie und blinzelt in die rote Sonne, die nun immer höher steigt. Es wird ein schöner Tag werden.

Plötzlich sieht Little Bear etwas am östlichen Horizont. Es ist eine Gruppe Reiter, die rasch näher kommt. Das können unmöglich schon die Krieger sein. Meistens kommen sie erst wieder, wenn die Sonne sich schon wieder senkt. Little Bear überschattet die Augen, um zu erkennen, ob es vielleicht Krieger eines anderen Stammes sind. Doch dann setzt fast sein Herz aus. Das sind keine Indianer. Das sind weiße Soldaten. Sie kommen direkt auf ihn zu. Little Bear lässt sofort den Beutel fallen und rennt zurück zum Dorf. Er muss die Dakota warnen, denn sonst sind alle verloren. Schon oft wurde sein Dorf überfallen, und oft hat es sehr wenig Überlebende gegeben. Die Soldaten schießen auf alles, was sich bewegt. Sie kennen kein Erbarmen und haben schon oft ganze Stämme vernichtet. Das hat Little Bear schon oft genug gesehen und gehört. Er weiß auch, dass sie vor fünfjährigen Jungen nicht Halt machen.

Little Bear wird immer schneller. Bald hat er das Dorf erreicht, doch plötzlich stolpert er über einen Stein und stürzt auf den hart gefrorenen Boden. Seine Knie und Hände schlagen auf und beginnen zu bluten, doch jetzt ist keine Zeit für Tränen. Er muss weiter, denn sonst ist das Dorf verloren. Little Bear rappelt sich auf und rennt weiter. Der Schweiß rinnt ihm über das Gesicht, und er bekommt kaum noch Luft, aber er gibt nicht auf.

Doch die Soldaten haben ihn bereits gesehen. Einer von ihnen legt auf Little Bear an und feuert drei Schüsse auf ihn ab. Der Junge stürzt und bleibt liegen. Die Kugeln haben seinen dünnen Körper durchschlagen und sein Herz zerschmettert. Das Blut läuft aus Brust und Rücken und färbt den gefrorenen Boden rot. Die Soldaten reiten langsam an ihm vorbei. „Der ist tot“, sagt einer von ihnen. „Kommt, lasst uns weiter reiten. Ich möchte möglichst schnell kurzen Prozess mit diesen verdammten Rothäuten machen.“ Langsam bewegt sich die Gruppe von Soldaten weiter auf das Lager zu. Es scheint von drei Schüssen nicht gewarnt zu sein, denn alles ist ruhig. Wortlos gibt der Führer der Gruppe den Männern ein Zeichen, und alle treiben ihre Pferde ins Dorf hinunter.

Später kommen die Krieger von der Jagd zurück. Sie sind glücklich, da sie viele Büffel geschossen haben. Das Fleisch wird für den ganzen Winter reichen. Doch schon von weitem sehen sie eine riesige Rauchfahne über dem Dorf. Beunruhigt treiben sie ihre Pferde zur Eile an.

Als sie ins Dorf hinuntersehen, können sie kaum fassen, was passiert ist. Das Lager ist ein Meer von Blut. Die Tipis stehen in Flammen und die Frauen, Kinder und Alten liegen erschossen und skalpiert in ihrem eigenen Blut. Selbst vor Säuglingen haben die Soldaten nicht Halt gemacht. Keiner hat in dem Lager überlebt. Wortlos beginnen die Krieger ihre Toten zu bestatten und machen sich dann auf den Weg sich zu rächen.

|

| Little Six (Shakopee), einer der Anführer des Sioux-Aufstandes. Quelle: www.indianer.de |

Erschossen oder verseucht

Die Dakota sind nicht der erste Stamm, dem es so geht. Es gibt hundert ähnliche Schicksale, bei denen manchmal sogar ganze Stämme ausgelöscht wurden. Heute gibt es beispielsweise die Mandan nicht mehr. Der im Norden der Prärie lebende Stamm nahm ein jämmerliches Ende. Er fiel schon im frühen 18. Jahrhundert den Pocken zum Opfer und war in kurzer Zeit dahingerafft. Die Anfälligkeit der Indianer für Krankheiten nutzten die Weißen oft schamlos aus. Wenn es um Bodenschätze wie z. B. Gold, Kupfer oder Kohle und um Siedlerland ging, waren die Soldaten oft skrupellos. Ein beliebtes Mittel, die Indianer los zu werden, war es, ihnen mit Krankheiten verseuchte Decken zu geben. Die Indianer kannten die Pocken oder die Pest nicht und hatten daher auch keine Abwehrkräfte dagegen. Selbst eine Grippe oder eine ähnlich leichte Krankheit, woran wir nur drei Tage leiden würden, konnte bei den Indianern schon tödlich ausgehen. Daher war es für die Weißen leicht, sie aus dem Weg zu räumen. Die Indianer tauschten manchmal mit den Weißen, z. B. Biberfelle gegen Decken. Da hatte man leichtes Spiel. Man gab ihnen für die Biberfelle mit Pocken verseuchte Decken und wartete ab. Man brauchte sich nicht lange zu gedulden. In wenigen Tagen konnte man ein Indianerdorf voller Leichen vorfinden.

Ein weiteres Mittel war es auch, den Indianern die Büffel zu vertreiben oder sie zu erschießen. Die Weißen hatten Angst vor diesen mächtigen Tieren, da ein paar Büffel ausreichen, eine Farm in den Boden zu stampfen. Aber ihre Felle und ihre Zungen waren auch sehr wertvoll, und daher konnte man mit dem Erschießen der Büffel drei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens konnte man damit die Farmen retten, zweitens konnte man eine ganze Menge Geld verdienen und drittens konnte man die Indianer dem Hungertod überlassen.

|

| Nach dem Massaker von Wounded Knee 1890. Quelle: www.indianer.de |

Nach dem aussichtslosen Freiheitskampf waren die meisten Indianer tot. Manche Stämme hatten die furchtbare Niederlage nicht mehr erlebt, doch auch nach dem geplatzten Traum vom Sieg starben viele.

Als sich im Jahr 1890 die Hungkapa-Sioux nach dem Tod ihres Häuptlings Sitting Bull in einem Reservat ergaben, bekamen sie am 28. Dezember am Bach "Wounded Knee" den Befehl, ihre Waffen abzugeben. Als keiner der Indianer mehr ein Gewehr in der Hand hatte, fiel ein Schuss. Das war das Zeichen – mit Schnellfeuergewehren und Kanonen metzelten die Soldaten Krieger, Frauen, Kinder und Alte erbarmungslos nieder. Die Überlebenden versuchten zu fliehen, aber die Soldaten verfolgten und töteten sie. Fast 300 Indianer kamen ums Leben. Mit diesem Blutbad hatten die Weißen das erreicht, was sie wollten. Sie hatten den Willen der Indianer zur Freiheit gebrochen und sie damit zur Kapitulation gezwungen.

|

| Siedlung im Indianerreservat in South Dakota. Quelle: Diercke Erdkunde für Gymnasien in Nordrhein-Westfalen Bd. 8, Braunschweig, Westermann 1996 |

Wie leben die Indianer heute?

Nach ihrer endgültigen Niederlage versanken die meisten Indianer in tiefer Hoffnungslosigkeit und Trauer. Sie hatten ihre Freiheit und ihre Heimat verloren, sie hatten keine Arbeit und konnten nicht mehr so leben, wie sie es gewohnt waren. Ihren Lebensmut hatten sie eingebüßt. Viele fanden nur Trost im Alkohol, „Feuerwasser“ oder in Drogen.

Heute gibt es in den USA und in Kanada 3 Millionen Indianer und Mischlinge, die sich zu den Indianern zählen. Etwa ein Drittel wohnt in einer Reservation, und das ist oft mehr als eine Quälerei, denn dort gibt es kaum Arbeit, und viele leben von Sozialhilfe. Auch ist das Land, das man den Indianern zur Verfügung gestellt oder besser gesagt, wohin man sie abgeschoben hat, oft nicht fruchtbar genug, um Landwirtschaft zu betreiben. Daher können die Indianer sich nicht so ernähren, wie sie es gewohnt waren.

Oft versuchen einigermaßen gut Ausgebildete ein neues Leben in der Welt der Weißen anzufangen. Aber das klappt oft nicht, da ihre geringe Bildung oft nicht reicht, um eine vernünftige Arbeit zu finden. Die bestbezahlte Arbeit ist in Indianermuseen zu finden, denn wer könnte neugierigen Touristen mehr über die Ureinwohner Amerikas erzählen, als ein Indianer selbst.

1890, als die meisten der großen Häuptlinge tot waren und alle Stämme kapituliert hatten, glaubte man, dass der Kampf nun endgültig vorbei sei. Doch in den vergangenen Jahrzehnten flammte der Kampf erneut auf, denn in einigen Reservationen lagen kostbare Bodenschätze: bei den Blackfoot in Montana Öl und Gas, bei Ojibwa in Wisconsin Kupfer und bei den Navajo in Arizona Kohle und Uran. Oft kümmerten sich die amerikanischen Firmen nicht um die geltenden Verträge und bauten die Bodenschätze ab. Die Navajo stimmten zwar dem Abbau zu, aber sie ahnten nicht, was dies für furchtbare Folgen haben sollte. Die Landschaft wurde zerstört, und das Grundwasser wurde vergiftet. In Uran sind giftige Stoffe vorhanden, die zu Missbildungen bei Menschen, Tieren und Pflanzen führen. Auch sind sie Urheber von Krankheiten: alle Arten von Krebs, Fehlgeburten, Unfruchtbarkeit und Missbildungen bei neugeborenen Kindern.

Doch das ließen die Indianer nicht länger zu: Sie wollen nicht mehr als unterdrückte Minderheit angesehen werden. Sie besinnen sich auf ihre alten Sitten und Gebräuche, auf ihre Stammessprache und ihren Glauben – und sie klagen ihre Rechte ein. Trotzdem gehören sie immer noch zu den sozialen Randgruppen Nordamerikas.

|

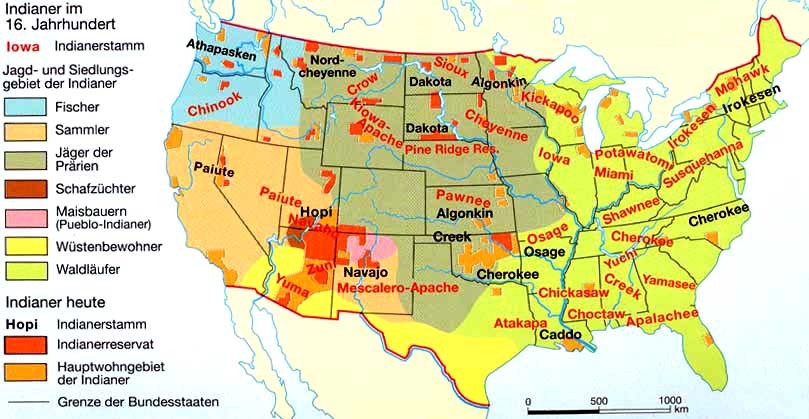

| Siedlungsgebiete der Indianer im 16. Jahrhundert und heute. Quelle: ebd. |