Volleyball

Kooperation Schule und Verein (USC)

Im Rahmen des Programms Talentsichtung / Talentförderung des Landes NRW arbeitet die Fachschaft Sport seit langem mit verschiedenen Vereinen Münsters zusammen. Besonders erfolgreich und traditionsverwurzelt ist die Kooperation mit dem USC Münster im Volleyball der Jungen und Mädchen [...] Das Konzept geht von der in amerikanischer Literatur bestätigten und an amerikanischen Schulen (Leistungssport findet dort nur in Schulen statt, Amateurvereine, wie in Deutschland, gibt es nicht) erfolgreich umgesetzten These aus, dass leistungsorientiertes Sporttreiben innerhalb eines ganzheitlichen Erziehungs- und Bildungssystems im Sinne einer modernen Schule im hohen Maße persönlichkeitsbildende Funktion hat. Das gilt besonders, wenn ein praxisorientiertes Zusammenspiel sozialer, psychologischer, pädagogischer, sportlicher und medizinischer Faktoren konzeptionell, strukturell und personell gewährleistet ist. |

|

|

| Volleyball-Erfolge in Serie: Die erste Meistermannschaft 1970 |

Bei der Preisverleihung in Berlin 1977 mit NOK-Präsident Willi Daume | Der Jahrgang 1962 holt zweimal den Volleyball-Bundessieg: 1977 und 1979 |

|

|

|

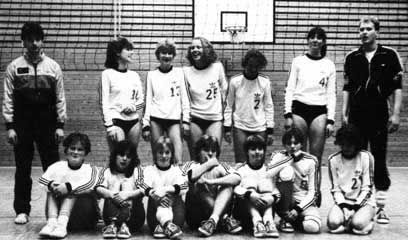

| Volleyball-Bundessieger 1976 | Eine große Anzahl von Urkunden und Pokalen zeugt von guter Volleyball-Tradition | Volleyball-Bundessieger 1986 |

Volleyball kann, wie kaum eine andere Sportart, auf Grund seiner vielfältigen Regelstrukturen

und Anforderungsprofile - es gilt allgemein als das Wahrnehmungs- und Entscheidungsspiel

schlechthin - dazu beitragen, allgemeine Persönlichkeitsmerkmale auszubilden.

Dazu gehören neben sozialer Kompetenz vor allem Konzentration, zentrale

und periphere Wahrnehmung, zentrale und distributive Aufmerksamkeit, Entscheidungsfähigkeit,

psychische, physische, emotionale und mentale Stabilität, Umschaltfähigkeit,

geistige und körperliche Beweglichkeit, Bewegungskoordination, Reaktionsfähigkeit,

Beharrlichkeit im Lernen und Üben, Erfolgsoptimismus, Frustrations- und

Konfliktfähigkeit, positive Lerneinstellung, Körper- und Gesundheitsbewusstsein.

Dieser sportpädagogischen Konzeption entspricht ein sportpraktisches Vermittlungsmodell,

das gleichfalls ganzheitlichen Charakter hat und damit dem natürlichen

motorischen Lernen von Kindern und Jugendlichen viel stärker entspricht

als die leider noch viel zu oft praktizierte künstliche Trennung von Technik-,

Taktik-, Athletik- und Spieltraining. [...]

Gleichzeitig kann dem gerade in prestigeträchtigen Sportarten

häufiger zu beobachtenden Phänomen, sportlichen Erfolg als Kompensation

und Alibi für schulischen Misserfolg einzusetzen, erfolgreich begegnet

werden. Gleichermaßen erhöht sich auch durch diese enge Zusammenarbeit

von Schule und Verein die Chance, in der Schule oder im Sport herausgebildete

positive Einstellungen, soziale Kompetenzen, allgemeine Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale

auf den jeweils anderen Bereich zu transferieren.

Dieser sportpädagogischen Konzeption entspricht ein sportpraktisches Vermittlungsmodell,

das gleichfalls ganzheitlichen Charakter hat und damit dem natürlichen

motorischen Lernen von Kindern und Jugendlichen viel stärker entspricht

als die leider noch viel zu oft praktizierte künstliche Trennung von Technik-,

Taktik-, Athletik- und Spieltraining. [...]

Gleichzeitig kann dem gerade in prestigeträchtigen Sportarten

häufiger zu beobachtenden Phänomen, sportlichen Erfolg als Kompensation

und Alibi für schulischen Misserfolg einzusetzen, erfolgreich begegnet

werden. Gleichermaßen erhöht sich auch durch diese enge Zusammenarbeit

von Schule und Verein die Chance, in der Schule oder im Sport herausgebildete

positive Einstellungen, soziale Kompetenzen, allgemeine Fertigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale

auf den jeweils anderen Bereich zu transferieren.

Die Doppelfunktion als Trainer und Lehrer gewährleistet, auch in Absprache mit den anderen Übungsleitern und Trainern des USC, dass rein sportliche Ziele die pädagogischen und sozialen nicht dominieren und dass in der Koordination der verschiedenen Bereiche auf Grund der kurzen Informationswege keine unnötigen Reibungsverluste auftreten. Im Gegenteil, die persönlichen Verbindungen und der gleiche Erziehungs- und Trainingsansatz machen die Arbeit erheblich effektiver.

Das Kooperationsmodell beruht auf Gegenseitigkeit. Der USC, zu Beginn der siebziger Jahre ein aufstrebender Verein, konnte nur unter der Bedingung in der Oberliga bleiben, dass der Verein

Jugendmannschaften hatte, was aber nicht der Fall war. Da der USC zu diesem Zeitpunkt ansonsten sehr gute Strukturen hatte und ganz oben spielte, verständigte sich die Vereinsführung mit Herrn Richter

und dem damaligen Schulleiter [Alfons Borgmann], dass Herr Richter in seiner Funktion sowohl als Sportlehrer als auch als Trainer beim USC für die Schülerinnen und Schüler der fünften

Klassen unverbindlich eine Volleyball-AG anbot, die in der Regel einmal wöchentlich stattfand. Hatten nach einem Jahr die Schülerinnen und Schüler Gefallen am Volleyball gefunden, so wurde ihnen

angeboten, Mitglied im USC zu werden. Dass diese Anwerbung auf so breiter Basis erfolgte, wurde uns auch durch verschiedene Antworten auf die Frage: „Wie kamen Sie zum Volleyball?“ bestätigt,

und noch heute erhalten die neuen Fünftklässler nach ein paar Tagen an der neuen Schule einen Elternbrief, der neben anderen AG-Angeboten auch die Volleyball-AG anbietet und das Kooperationsmodell

erklärt. Die enge Zusammenarbeit brachte beiden Seiten Positives. Der USC hatte seine Jugendmannschaften, konnte somit in der Oberliga bleiben und brachte viel Nachwuchs mit. Das KvG wurde mehr gefördert und mehr unterstützt. Hauptgründer war unter anderem Eugen Richter. Er fand die Idee super, da beide Seiten positiv für die Schüler sind und Verein und Schule etwas voneinander haben (Symbiose-Kooperation). Pia Hoppenberg, Sina Krause und Thessa Pierchalla: Pritschen und Baggern topp - Freizeit und Jugend flopp? Das Kooperationsmodell KvG-USC - oder: Wann wird Volleyball spielen zu Arbeit? Münster 2005 |

Die Trainer sind in den meisten Fällen umfassend und unmittelbar informiert über den Leistungsstand und schulische oder soziale Probleme ihrer Spielerinnen und können in Absprache mit Eltern und unterrichtenden Lehrern im Sinne des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule unmittelbar reagieren. Im Mittelpunkt steht die ganzheitliche umfassende Ausbildung der Kinder unter Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Besonderheiten.

In jedem Jahr bilden die genannten Lehrer des KvG in der Klasse 5 eine neue Gruppe aus. Diese wird ein Jahr lang unabhängig vom USC betreut. Diejenigen, die danach am Wettkampfbetrieb des Volleyballverbandes teilnehmen wollen, schließen sich dem Verein an. Die Gruppe ist weiterhin für diejenigen, die nicht im Verein spielen wollen, offen.

Die beschriebene sportpädagogische Konzeption hat sich in der Vergangenheit seit über 30 Jahren bewährt,

und ist im pädagogischen Bereich mehrfach vom Fachverband, dem Landessportbund

und dem Schulministerium ausgezeichnet worden. Sie hat sowohl dem USC Münster

zahlreiche Meisterschaften auf nationaler Ebene als auch unseren Schulmannschaften

viele Erfolge bei „ Jugend trainiert für Olympia“ eingetragen.

Da Kinder und Jugendliche neben Schule und Sportverein noch andere wichtige außerschulische Verpflichtungen

haben und Freizeit ein wichtiger Faktor für Lebensqualität ist, versucht

die Konzeption langfristig über die Qualität des Modells und des Trainings

statt über Quantität der Trainingseinheiten zum Erfolg zu kommen.

So trainieren die Fünftklässler ein bis zweimal mal pro Woche. Den

Sechstklässlern wird empfohlen, zweimal zu trainieren. Später wird

ein drittes Training wahlweise angeboten. Höhere Trainingsumfänge

werden von Seiten des USC nicht erwartet. Weitere Übungseinheiten werden

für Auswahlspieler auf Veranlassung des Verbandes angeboten.

Für talentierte Spielerinnen aus dem weiteren Umland stehen dem USC bis zu acht Internatsplätze zur

Verfügung. Die meisten Spielerinnen besuchen das KvG und werden hier schulisch

und pädagogisch betreut.

Eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und den unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern macht es möglich,

alle Pfeiler (Schule, Elternhaus, soziales Umfeld, Verein, Trainer) des Verbundsystems

“Kooperation Schule und Verein“, in dessen Mittelpunkt die jugendliche

Entwicklung steht, gleichermaßen tragfähig auszubauen.